音楽鑑賞の備忘録。

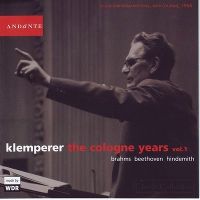

- ゲザ・アンダ (ピアノ)

- オットー・クレンペラー (指揮)

- ケルン放送交響楽団

- 1954年のライブ録音。モノラル録音

古いライブのモノラル録音だけど、放送局による録音で、かつ聴きやすくなるように手が加えられていて、十分に楽しめる。特にピアノの音は聴きやすい。

思いっきりのハイテンポ。技巧的に極めて難しいとされる協奏曲を、一気呵成に演奏している。

これはアンダのテンポなのか、クレンペラーのテンポなのか。ちなみに、アンダには1962年のクーベリックらとの共演による同曲のライブ録音がある。クレンペラーらとの共演盤は、それより2分も短くて、44分弱。

仮に、当時若手だったアンダが、70歳を前にしたクレンペラーのテンポに合わせたのだとしても、アンダのピアノはノリノリ。バリバリと弾きまくる。ブラームス成熟期の傑作っぽい風格は乏しくて、攻めに攻めている感じ。獅子奮迅。

剛腕ぶりが目につくけれど、力任せでも剛直でもない。高い音には艶やがあるし、音の強弱や伸縮をコントロールして、音楽が展開する中での色調の変化をしっかりと聴かせる。各楽章のキャラを描き分ける幅の広さもある。

若々しい情熱を迸らせるアンダに対し、クレンペラーらによる伴奏にも勢いがあるけれど、こちらは頑固一徹風。目一杯引き締められたアンサンブルによる強靭な伴奏。アンサンブルをギシギシきしませながら、思い切りよく切り込んでいく様は、1950年代半ばのクレンペラーらしい。

即物的なようでありながら、アンダのピアノとの間合いは図られているし、オーケストラがピアノの音を損なわないように配慮が行き届いている。

ピアノとオーケストラが、ソロと伴奏に二分される感じではなくて、互いがアンサンブルとしてしっかり絡んでいる。そのうえで、ピアノの表情を際立たせている。録音のやり方も影響しているのだろうけれど。

表現は強いけれど、「ピアノ独奏を伴う交響曲」というより、独奏と伴奏が緊密な「協奏曲」に聴こえる。

この協奏曲の周辺情報としてのイタリア旅行の影響みたいな要素はまったく感じさせない。また、ブラームス中期の傑作(?)と呼ぶにふさわしいような、堂々とした押し出しも感じにくい。この協奏曲のアプローチとしてはユニークかもしれない。

ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番と並ぶ難曲と言われて、すんなりと納得できるような、果敢さと表現意欲がある。

- ヴィルヘルム・バックハウス (ピアノ)

- カール・ベーム (指揮)

- ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

- 1967年のセッション録音

音の分離の良さにこだわった人工的な音質だけど、響きのまとまりが良くて、気持ちよく楽しめる仕上がり。音の伸びとか広がり方に関しては、録音年代の古さを意識させられるかも。

録音当時83歳のバックハウス。難曲とされる協奏曲だけに、さすがに打鍵の切れとか力感は感じられない。メリハリはゆるめで、決め所でのインパクトは穏やか。しかし、聴いていて、危なっかしい感じはない。

バックハウスの弾きっぷりは、カッチリとした枠組みを守りながら、肩に力を入れすぎないで作品に語らせるような感じ。ピアニストの個性をアピールするような素振りはないけれど、自然体な語り口とピアノの重層的な響きに説得力を覚える。

ベーゼンドルファー製のピアノを弾いているようで、落ち着いた音色というか、艶とか光沢は控えめで中低音が豊か。自然体風のアプローチと楽器の響きがあいまって、オーケストラのサウンドに自然に溶け込んでいる。

一方、ベームの指揮は、ほどよく厚みを効かせながら、個々のパートをメリハリよく鳴らし分ける。小細工なしの正統派。

聴き応えのある音楽をやっているけれど、出すぎること無く、ピアニストに寄り添う感じがいい。

ピアノとオーケストラが絶妙な塩梅でシンクロして、一体としてひとつのまとまりある音楽を作り上げている、という風情。この協奏曲の「ピアノ独奏を伴う交響曲」といわれる特質を、いい意味で実感させてくれる。