音楽鑑賞の備忘録。

- ヴァレリー・ゲルギエフ (指揮)

- キーロフ歌劇場管弦楽団

- 1999年のセッション録音

生々しいサウンドに圧倒的なパワー。だけど、情熱的というより、集中力と知的なコントロールを感じさせる。作品解釈とか創意の発露として、荒ぶっている風に演奏しているように聴こえる。

そして、ゲルギエフの豊かな発想とか創意に感銘し、楽曲をおもしろく聴かせる手腕にうならされた。とりわけ、曲想がめまぐるしい第一部は演出のうまさに舌を巻いた。

第二部でもゲルギエフの演出はくすまないけれど、よりオーケストラの機動力とパワーが問われる楽曲のせいか、圧倒されるほどではないかも。

サウンドはダイナミックかつ強烈だけど、塊状の音響がのしかかってくるというやり方ではない。むしろ各パートはそれぞれが艶ががった生々しい表情を明瞭に聴かせて、それらをゲルギエフが変幻自在に操りながら、明解なサウンド・イメージを生み出している。

また、一見濃厚風でありながら、響きの見通しが良くて、個々のフレージングは浅くて粘らないから、案外しつこくない、と思う。わたし自身は、繰り返し聴いても、もたれる感覚を受けなかった。

自己主張は強いけれど、ストラヴィンスキーの記した音符を一つとして疎かにしておらず(たぶん)、楽曲を好き勝手に料理しているわけではなくて、しっかりとしたコンセプトのもとで作品の可能性のとことん追求しているように感じられる。

『春の祭典』という難曲を相手にして、これだけ作り込めるというのは、凄いことなのではないだろうか。

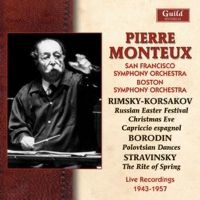

- ピエール・モントゥー (指揮)

- ボストン交響楽団

- 1957年のライブ録音。モノラル

リマスターは丁寧にされているようだけど、ソースの状態はやや難ありか。一部転写があったり、とか。高音、低音の伸びが足りなくて塊状の音響。この年代の録音にしても物足りない。ただし、ディテールは聴きやすい。この楽曲に馴染んでいる耳であれば、鑑賞に十分に耐えると思う。

モントゥーは『春の祭典』の初演指揮者。ただし、作曲者による自演録音が流通しているから、正統な解釈を聴くならそちらかも。

モントゥーは戦前にボストン交響楽団の音楽監督をしていた。1951年にはこのオーケストラと『春の祭典』をセッション録音している。この記事の演奏が行われた1957年当時、ボストン交響楽団の音楽監督はミュンシュ。

血沸き肉踊るエキサイティングな演奏の記録。

テンポの基本設定は速め。曲が曲だけに、これで行っちゃうの?大丈夫なの?というペース。で、そのまま駆け抜けてしまう。ちなみに演奏時間は30分と34秒。

そして、音楽の表情は一貫して激しくアグレッシブ。

解釈として荒々しさを演出しているというより、腕のいいオーケストラを目一杯駆動することによる激烈さ。気合とか緊張が限界まで高まって、沸騰するような。

たぶんオーケストラの限界付近に迫った演奏で、整った演奏とは言えない。それでも、オーケストラの馬力と技術の高さに圧倒される。

よく知った楽曲に、気心の知れたオーケストラとは言え、すでに80歳を過ぎていた老巨匠は、どんな風にこれを指揮していたのだろうか。

にもかかわらず、楽曲の密度が薄まる気配はない。荒っぽくても、粗くはなっていない。一体感を崩さないオーケストラの合奏力と、そこから生み出される彫りの深い表情とか、うねりとか、ダイナミックな躍動とか。鮮度の高い表現がめまぐるしく繰り広げられる。

そして、おそらくそれゆえに、こんなに激しくても、神経に障るようなトゲトゲしさを感じない。

どう聴いても目一杯の演奏だけど、それでいて、確信を持って自らとオーケストラを煽れるだけ煽っているような、懐の深さを感じる、聴くほどに。

個人的には、モントゥーという指揮者に改めて出会ったような心持ちがする。

- マリス・ヤンソンス (指揮)

- ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

- 2006〜2007年のライブ録音

たぶん2回のコンサートを編集しているのだろう。

ヤンソンスは、各パートをブレンドさせないで、それぞれの動きとかニュアンスを浮き上がらせる。

そういうアプローチは珍しくはないけれど、この演奏が特徴的なのは、透明度の高い引き締まったサウンドではなくて、オーケストラとかホールの豊かな響きを存分に活かしているところ。そして、個々の奏者にニュアンスたっぷりにやらせているところ。

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の響きは、艶消しされていて、ふっくらとしている。こういうサウンドが『春の祭典』に向いているのかは疑問だけど、ヤンソンスはオーケストラの持ち味を尊重するスタンスのようだ。

個々のパートに耳を傾けると、たっぷりと歌わせたり、歯切れよく弾ませたりと表情豊か。それでいて、特定のパートが他のパートを圧倒するとか、あるパートが前面に出て他のパートがそれを修飾する、みたいなことをやらない。それぞれのパートを独立性を保持した上で、バランスをとっている感じ。この点に関しては、潔癖と言ってもいいくらい。

盛り上がる場面でも、金管とか打楽器を大きな音量で響きかせることなく、すべてのパートを聴かせることにこだわる。しかし、音楽がおとなしくなることも、小さくまとまることもない。各パートは歯切れよく息づいて、細胞の一つ一つが沸き立つがごとし。そして、それらの総体としてのスケール豊かな鳴りっぷりに圧倒される。

テンポの変化はあるけれど、響きの見通しを崩さない範囲にコントロールされていて、構成感という意味では端整といってもいいくらい。表現の密度が濃く、響きは豊かだけど、聴いていてもたれる感じがしないのは、おそらくそれのおかげ。

個々のパートを雄弁に響かせながら、アンサンブルとしての見通しを堅持するのはそれなりに難しいと思う。オーケストラの高い性能と、全体を束ねる指揮者の耳の良さとか統率力の賜物だろう。

音楽のストーリー性とか語り口で聴かせるより、楽曲を通してオーケストラというものが持つ多彩さとか多様性を存分に引き出して、その威力でもって魅せてくれる。

『春の祭典』という作品のキャラクターを楽しみたい人には、大人っぽいというか、角が取れているように聴こえるかも知れない。

一方、オーケストラ芸術の精華として楽しみたい人には、堪能できる演奏と思う。